在高山冰缘带中植物化学计量内稳性及功能群分化是否是气候变化背景下草本植物向更高海拔迁移的重要驱动力?为回答该问题,我校“青藏高原冰缘带生物多样性与生态功能团队”在祁连山岗什卡地区,重点对比了高寒草甸(AM,3200–3400 m)、高寒灌丛(AS,3400–3700 m)和高山垫状植被(ACV,3700–4400 m)三类典型高寒生态系统植被在群落与功能群两个水平上的植物元素化学计量及内稳性特征,并从化学计量内稳性角度探讨了海拔梯度植物群落分布格局的驱动机制。

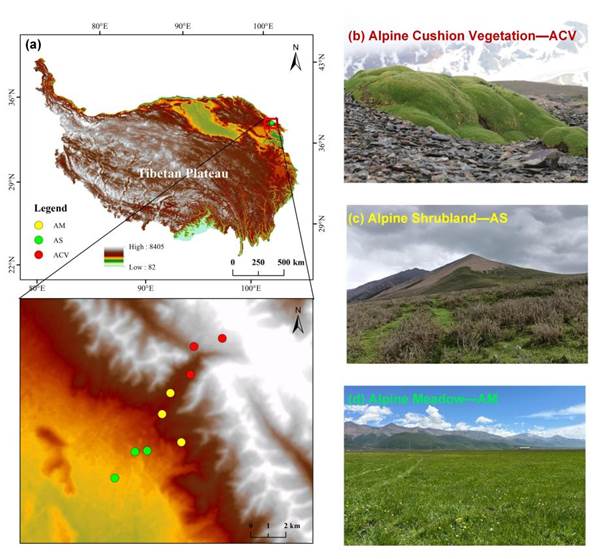

图1 研究区样地分布于景观

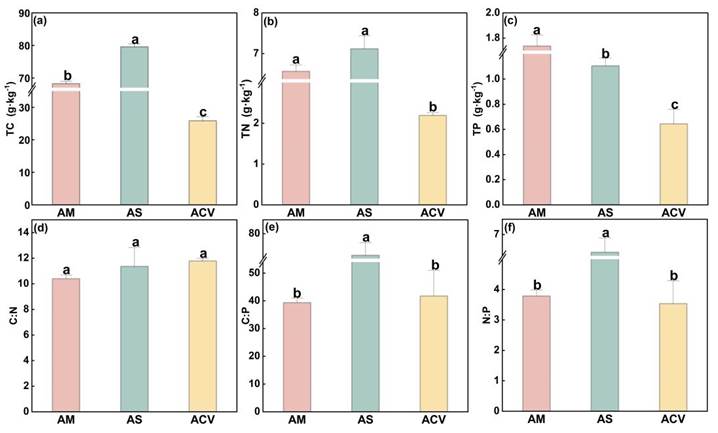

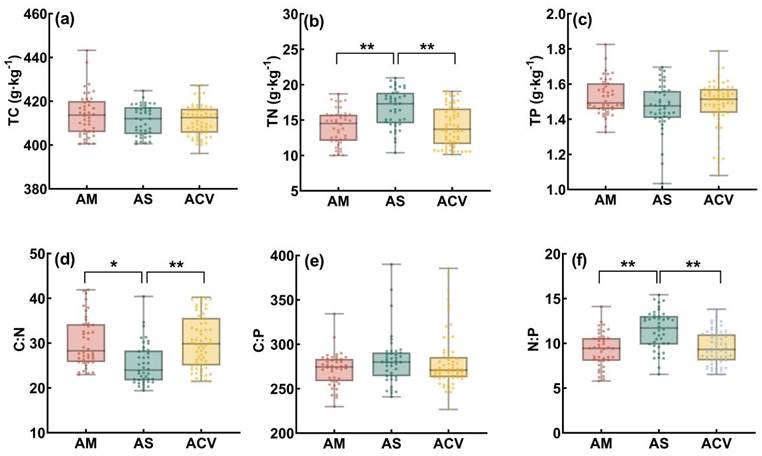

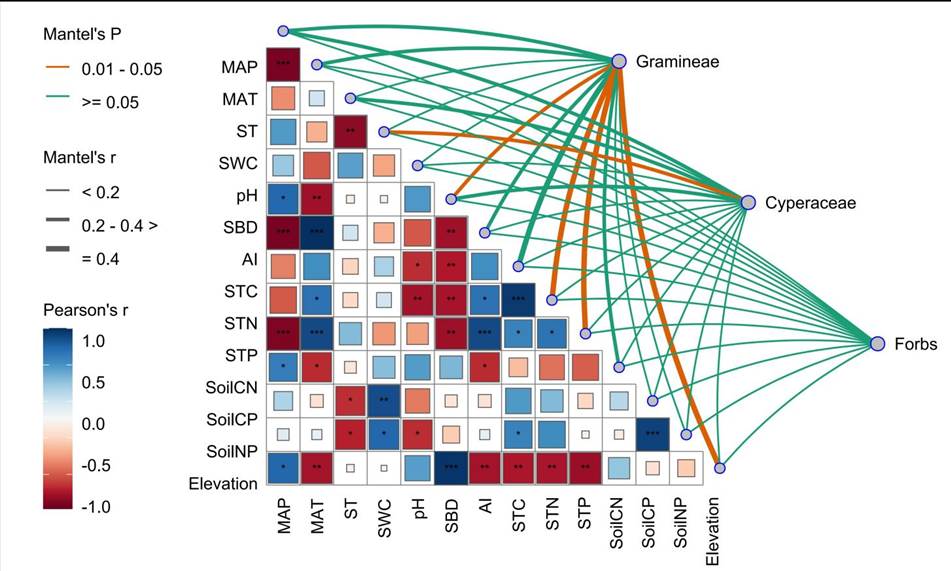

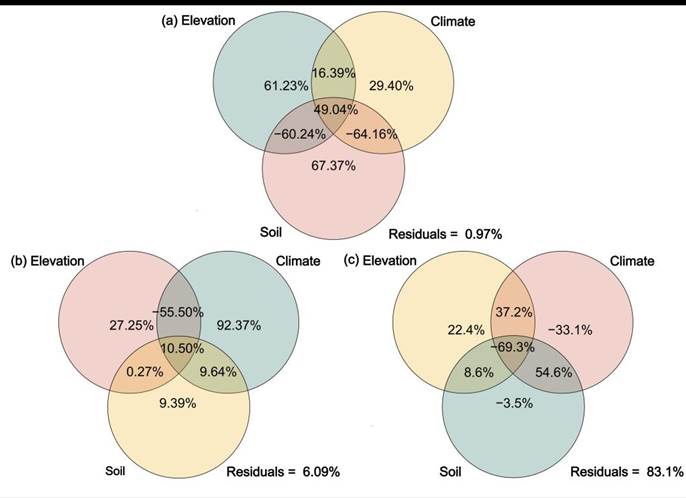

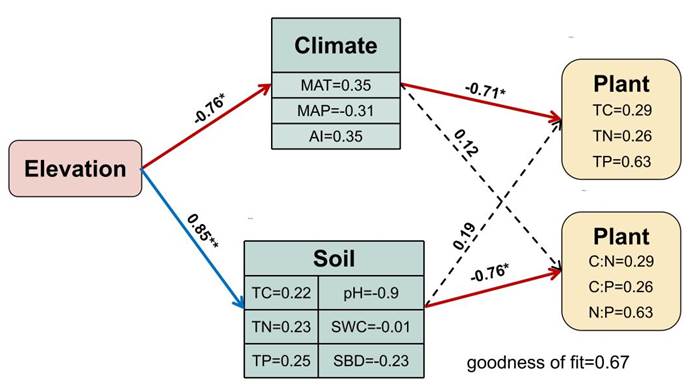

结果表明,随着海拔的升高,土壤和植被系统中C、N、P含量并非传统规律上的递减,这主要与山体中部发育的高寒灌丛及其中功能群的组成变化有关。高寒灌丛作为连接高山草甸和高山流石滩垫状植被的重要生态过渡带,呈现出更高的土壤C、N积累特征,且植物群落水平具有较高的N含量,这在禾本科与杂类草两类功能群中尤为突出。同时灌丛植被中莎草科植物较草甸和垫状植被中的其他莎草科物种对P的累积效应更强。整个冰缘带中,绝大多数植物内稳性表现为绝对稳态,仅莎草科在高寒灌丛中表现出P的弱敏感态(H-1=0.5526)、C:P的弱内稳态(H-1=0.4669),表明莎草科植物对磷元素的高效获取和积累对缓解高海拔区域P限制和群落物种多样性维持发挥着重要作用。残差分解和结构方程模型的结果显示,冰缘带禾本科植物化学计量特征主要受土壤因子调控,莎草科主要受气候影响,而杂类草与海拔高度密切关联。研究结果对理解气候变化背景下冰缘带植物适应和群落组成演变具有一定指示意义。

图2 不同植被类型土壤C、N、P含量及化学计量比。

图3 不同植被类型下植物C、N、P含量及化学计量比。

图4 各植物功能群C、N、P化学计量特征与环境因子的蒙特尔分析

图5 海拔、气候、土壤因子与各植物功能群C、N、P化学计量的方差分解

图6 环境因子对植物C、N、P化学计量影响的结构方程模型。

该研究结果近日以Stoichiometric Homeostasis and Functional Group Divergence Jointly Enhance Alpine Plant Adaptation to Environmental Stress为题在线发表于Plants(JCR一区,中科院二区,影响因子4.1)。青海师范大学生命科学学院23级生态学硕士马瑷珲为第一作者,青海师范大学陈哲教授为通讯作者。

该研究得到了国家自然科学基金(32260288)、青海省自然基金(2024-ZJ-707)、国家重点研发计划(2023YFF1304305)和青藏高原第二次综合科学考察项目(2019QZKK0302)的支持。

论文链接:https://doi.org/10.3390/plants14182835